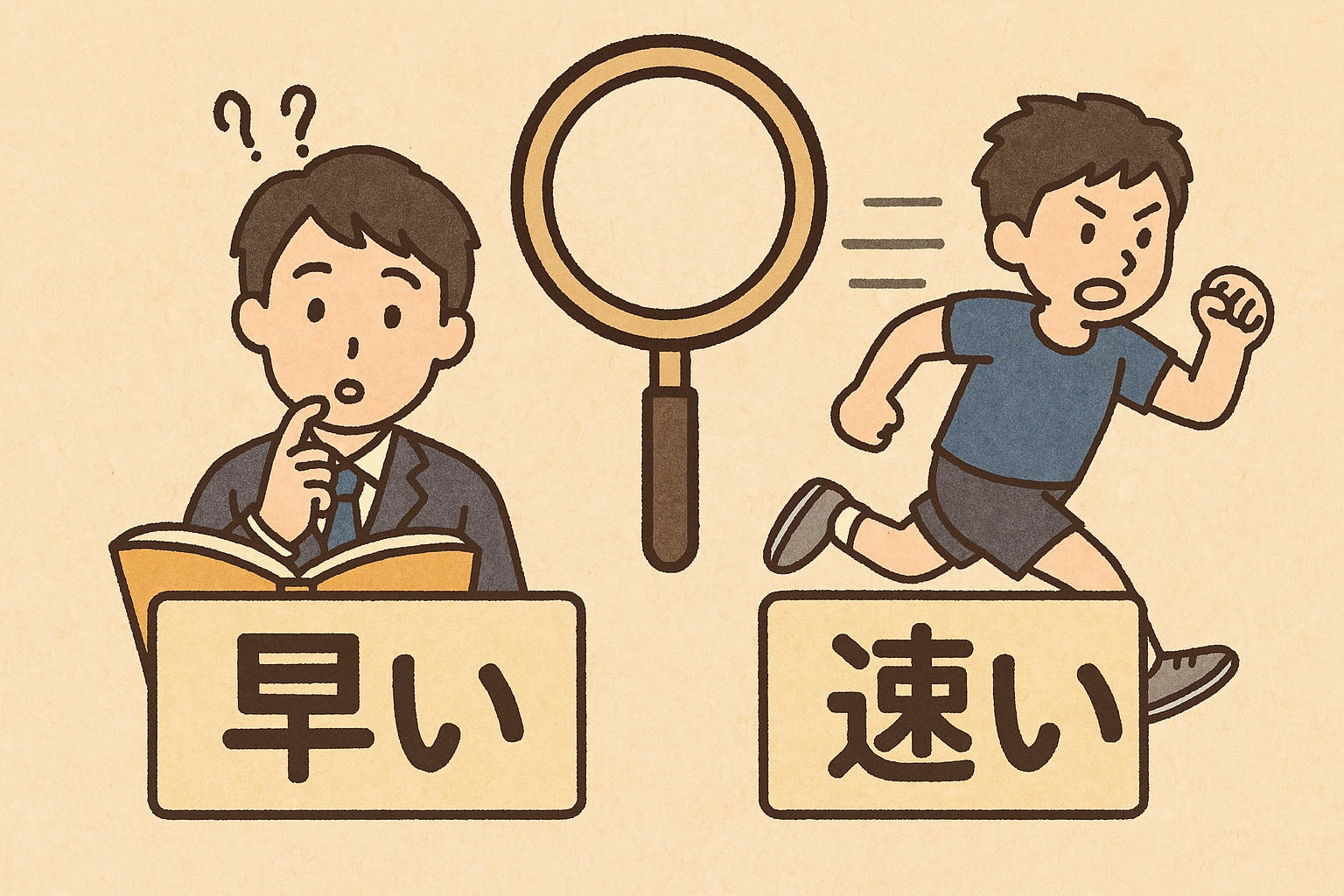

仕事が早いと速いの使い分けとは

早いと速いの基本的な意味

「早い」と「速い」はどちらも時間やスピードに関係する言葉ですが、意味や使われ方には微妙な違いがあります。「早い」は主に時間の早さ、つまり予定より前倒しで物事が進んでいる状況を示す際に用いられます。一方「速い」は動作や動きそのもののスピードが高いことを表す場合に使われます。たとえば「出社時間が早い」と言えば時間的に前倒しであることを指し、「タイピングが速い」と言えば動作のスピードを意味します。このように、似ているようでしっかりとした使い分けが存在しているのです。

仕事の場面での使い分け

仕事において「早い」と「速い」を正しく使い分けることは、相手に伝えたい意図を明確にするうえで重要です。たとえば「彼は仕事が早い」という表現では、作業の開始や完了が予定より前倒しで行われていることを表しています。一方で「彼は仕事が速い」と言えば、作業そのものの処理スピードが高いという意味になります。業務報告や評価の際、どちらのニュアンスを伝えたいかによって適切な言葉を選ぶことで、より的確なコミュニケーションが可能になります。

言葉の背景とニュアンスの違い

「早い」は主に「時間」に焦点を当てた言葉であり、「速い」は「スピード」や「動き」に焦点を当てた言葉です。文化的にも、「早い」は準備や心構えに関する前倒しの姿勢を評価する傾向があり、「速い」は効率や能力の高さを強調する場面で使われます。たとえば、出勤時間が「早い」人は勤勉さが評価され、タスク処理が「速い」人は能力の高さが評価される傾向があります。こうした背景を意識すると、どちらの言葉を使うべきかがより明確になります。

早いと速いの違いをわかりやすく解説

具体的な例文を用いた説明

具体例を用いると違いがさらに明確になります。

例えば:

-

「彼は出社が早い」:定時より前に出勤することを表現。

-

「彼の入力作業は速い」:タイピングの速度が高いことを意味。

また、「昼休みが早い時間に取れる職場」と言えばタイミングの問題を示し、「納品作業が速い」はスピーディーな実行力を示します。このように、文脈を考慮して使い分けると、文章の説得力や伝達力が高まります。

早いが使われる状況

「早い」は、主に時間に関連する場面で使われます。たとえば、朝の集合時間、締切の達成時期、対応のタイミングなどが挙げられます。たとえば「会議の準備が早い」「返答が早い」などは、計画性や迅速な行動を評価する意味合いになります。また、「季節の移り変わりが早い」など自然現象や日常の進行に対しても使われることが多いです。こうした「早い」は、タイミングや開始時刻の前倒しをポジティブに表現する際に適しています。

速いが使われる状況

「速い」は、動作や処理速度に関連するシーンで多用されます。たとえば「話すのが速い」「資料作成が速い」「移動が速い」など、動きや流れそのもののスピード感を強調したいときに適しています。また、機械の処理能力やインターネットの通信速度などにも「速い」が使われ、「反応が速い」など反射的な対応の速さにも使われます。こうした使い方では、能力やパフォーマンスの高さを示す言葉として非常に効果的です。

早いと速いの対義語

それぞれの対義語の意味

「早い」の対義語は「遅い」で、予定より後ろにずれ込むことや開始時刻が後になることを意味します。一方で「速い」の対義語も同じく「遅い」ですが、こちらはスピードの遅さを意味します。つまり、ひとつの「遅い」が文脈によって異なる意味を持つため、注意が必要です。「早い⇔遅い(タイミング)」と「速い⇔遅い(スピード)」というように、それぞれの基準に応じて意味が分かれることを理解しておくと混乱しにくくなります。

使用例と対比

具体例を挙げてみましょう。

-

「提出が早い ⇔ 提出が遅い」:提出タイミングの問題。

-

「作業が速い ⇔ 作業が遅い」:作業スピードの違い。

このように、対義語である「遅い」もまた、時間のタイミングか、処理のスピードかという観点で二つの意味を持つため、文脈が非常に重要です。正確な対比をすることで、文章表現の幅が広がり、誤解も減らすことができます。

ビジネスシーンでの注意点

ビジネスにおいては、言葉の選び方ひとつで評価や印象が変わることがあります。「仕事が早い」と言った場合、前倒しで段取りよく物事を進めていることが評価されるかもしれませんが、「仕事が速い」と言った場合、効率よく多くのタスクをこなす能力が強調されます。ただし、どちらも「雑」や「焦り」といったネガティブな印象に繋がらないよう注意が必要です。文脈や相手の立場を考えた上で、最も適した言葉を選ぶことが求められます。

英語表現における早いと速い

earlyとfastの使い方

英語では、「早い」にあたる表現が「early」、「速い」にあたる表現が「fast」となります。「early」は時間の早さ、つまり予定より前に何かが起こることを表します(例:He arrived early.)。一方で「fast」はスピードに関連しており、動作や処理の迅速さを表します(例:She types fast.)。このように、英語においても時間とスピードで異なる単語を用いることで、ニュアンスの違いを明確に伝えています。

英語でのニュアンスの違い

「early」は主に「開始時刻」や「順番」の早さを意味し、準備や段取りの良さに関わるニュアンスがあります。対して「fast」は、「行動や処理のスピード」に関連し、反応の速さや効率の良さを示す言葉です。たとえば、「He gave an early reply.」は素早く準備して返答したことを意味し、「He gave a fast reply.」では、処理スピードの速さが印象づけられます。英語でも使い分けを意識することで、より正確な表現が可能になります。

国際的なビジネスにおける影響

国際的なビジネス環境では、言葉の微妙な違いが信頼関係や評価に影響を与えることがあります。「early」と「fast」を正しく使い分けられるかどうかで、相手の受け取り方が変わる場面もあるため、語彙の選定には慎重さが求められます。特に多文化の環境では、タイミングとスピードの違いが業務効率や信頼感に直結することも。こうした背景を理解したうえで英語を使いこなすことが、グローバルな場面では重要なスキルとなります。

早いと速いの使い分けの重要性

効率的な業務の実現

業務を効率よく進めるためには、「早い」と「速い」の違いを理解することが欠かせません。たとえば「報告が早い」という表現は、仕事を始めるタイミングや報告のタイミングが適切であることを示し、周囲の判断を助けます。一方「作業が速い」と言えば、その人が手際よく処理できる能力を持っていることが伝わります。業務の流れをスムーズに保つには、こうした言葉を使い分け、状況に応じた評価や改善点を正確に示すことが重要です。

コミュニケーションの向上

職場での円滑なコミュニケーションは、ちょっとした言葉の選び方にも左右されます。「早く取り掛かる」と「速く終わらせる」は似て非なるもので、意味を誤解されると期待する行動が伝わりにくくなります。たとえば、上司が「早く対応して」と言った場合は、タイミングが重要視されている可能性が高く、「速く対応して」なら処理速度が求められているかもしれません。このような細かなニュアンスの理解が、職場でのミスや誤解を減らし、信頼関係を築く要素になります。

タスク管理への影響

タスクを整理するうえで、「早く始める」と「速く終わらせる」の違いを意識すると計画がより現実的になります。例えば、重要な資料を「早めに用意する」ことで安心感が生まれ、後続の作業もスムーズになります。一方、繰り返し発生する作業を「速く終わらせる」工夫をすることで、日々の業務の効率化につながります。タスクの性質に応じて「早さ」と「速さ」のバランスを取ることが、全体の生産性を高める鍵となります。

仕事におけるスピードの重要性

納期とスピードの関係

ビジネスにおいて納期は絶対的な指標であり、納期を守るためには「速さ」だけでなく「早さ」も問われます。つまり、作業スピードがいくら速くても、着手が遅ければ結果として間に合わないこともあるのです。反対に、早めに取り掛かれば余裕を持って見直しができ、品質の高い成果物に仕上がる可能性が高まります。納期厳守の文化がある職場では、「早く着手し、速く仕上げる」という姿勢が強く求められるのです。

作業のスピードが効率に与える影響

仕事の中には、処理スピードがそのまま効率に直結する業務が多く存在します。たとえば、データ入力や定型的な書類作成などは、動作が速ければこなせる量も増え、全体の進捗が加速します。ただし、速さを追求するあまりミスが増えてしまうと、かえって修正の手間が増えるため注意が必要です。スピードと正確さを両立する意識を持つことが、効率的な働き方の土台になります。

頭の回転と仕事の効率

「仕事が速い人」は、必ずしも手先が器用なわけではなく、むしろ思考のスピードや判断力が早い場合も多いです。状況を素早く把握し、適切な選択肢を選ぶ力があると、業務全体のテンポがよくなります。たとえば、会議中に的確なコメントを即座に出せる人や、問題発生時に迅速に対応策を提案できる人は、まさに「頭の回転が速い」と言えるでしょう。このような知的な速さも、仕事の成果に大きく影響を与えます。

早い、速いを使った表現

日常会話での使い方

日常会話では「早い」と「速い」が混同されやすいですが、文脈を考えれば自然な使い分けが可能です。たとえば、「今日は帰りが早いね」は時間の話で、「歩くのが速いね」は動きの話です。こうした使い方を意識することで、相手により正確に意図を伝えることができます。また、子どもにもわかりやすく説明できるようになるため、言葉の教育という面でも重要なポイントです。

ビジネス文書での表現

ビジネス文書では、表現があいまいだと誤解を生む恐れがあります。たとえば「早急にご対応ください」と記載する場合、それが「今すぐ始めてください」なのか「短時間で処理してください」なのかが明確でないと、相手の行動にずれが生じます。このような時は、「本日中にご対応開始いただき、完了は○日までに」といった形で、開始と完了のタイミングを分けて示すことで、より伝わりやすくなります。

メールでの活用例

メールでも「早い」「速い」の使い分けは重要です。たとえば、返信が早かったことに感謝を伝えるなら「ご返信が早く、大変助かりました」が自然です。処理スピードを褒めるなら「ご対応が非常に速く、感謝申し上げます」とするのが適切です。相手の行動に対して、どのような点を評価したいのかを意識して言葉を選ぶことで、より丁寧で伝わりやすいメールが書けるようになります。

早い・速いを理解するためのケーススタディ

具体的なシーンでの使用例

たとえば、朝のミーティングで「報告が早いね」と上司が言えば、時間的に余裕を持って報告されたことを評価しています。一方で、「資料の準備が速いね」と言えば、準備作業そのもののスピードを称賛しています。このように、実際のビジネスシーンでは、どちらの観点を褒めているのかを正確に把握することが大切です。細かな使い分けが、部下や同僚との良好な関係構築にもつながります。

プロのスキルを活かした例

たとえばプロの事務職は、書類を「早く処理」するのではなく「速く・正確に処理」します。また、営業職は訪問やアポイントを「早めに入れる」ことで、クライアントに安心感を与える工夫をしています。こうしたスキルの使い分けを見ていると、「早い」と「速い」は職種や業務内容によって適切な選び方があることがよくわかります。プロの現場では、言葉の意味を正しく理解することが成果に直結するのです。

状況に応じた使い分け

たとえば、トラブル対応の際に「早く動く」ことで被害を最小限に抑えることができ、「速く処理する」ことで復旧をスピーディーに完了させることができます。このように状況によって「早さ」と「速さ」の両方が求められる場面では、それぞれの意味を正確に認識しながら対応する必要があります。現場の判断力と的確な行動力が、言葉の選び方からも表れるのです。

仕事の場面での実践的な使い分け

問題解決のための使い方

問題が起きたとき、「早く気づく」ことと「速く対処する」ことの両方が求められます。たとえば、クレームが発生した際には「早期発見」と「迅速対応」が基本となります。ここで「早さ」は予防的な視点、「速さ」は解決能力を指します。このように、トラブル対応ではどちらの行動も大切であり、それぞれの言葉が示す方向性を理解して使い分けることが、適切な対応につながります。

業務マニュアルにおける表現

業務マニュアルでは、行動指針を明確に示す必要があるため、「早く出社する」「速やかに処理する」などの表現がよく使われます。「早く」は開始タイミングを、「速やかに」はスムーズな行動を促す言葉として用いられています。これらを使い分けることで、読む人が具体的な行動をイメージしやすくなり、業務の統一化や教育効果にもつながります。言葉の精度がマニュアルの質に直結するのです。

スタッフとのコミュニケーション

部下やスタッフとのやりとりでも、「早さ」と「速さ」を意識したフィードバックは効果的です。「早めの報告ありがとう」はタイミングを、「対応が速くて助かった」は処理能力をそれぞれ評価しています。こうした伝え方を丁寧に行うことで、相手にどこを評価しているのかが明確になり、やる気や信頼感を引き出すことができます。適切な言葉が、職場の雰囲気づくりにも一役買うのです。

まとめ

「早い」と「速い」は一見似た言葉ですが、意味や使い方には明確な違いがあります。「早い」は主に時間的な前倒し、「速い」は動作や処理のスピードを指し、それぞれの文脈に応じた適切な使い分けが求められます。ビジネスの現場では、これらを正しく使うことで誤解を防ぎ、スムーズなコミュニケーションや効率的な業務遂行に貢献します。とくにマニュアル作成やスタッフ教育の場面では、言葉選びの重要性がより強く求められるでしょう。また、対人関係においても相手の行動に対して「早かったのか」「速かったのか」を意識して言葉をかけることで、信頼関係の構築にもつながります。このように、「早さ」と「速さ」の違いを理解し使いこなすことは、あらゆる仕事の質を高めるための基礎となるスキルといえるでしょう。