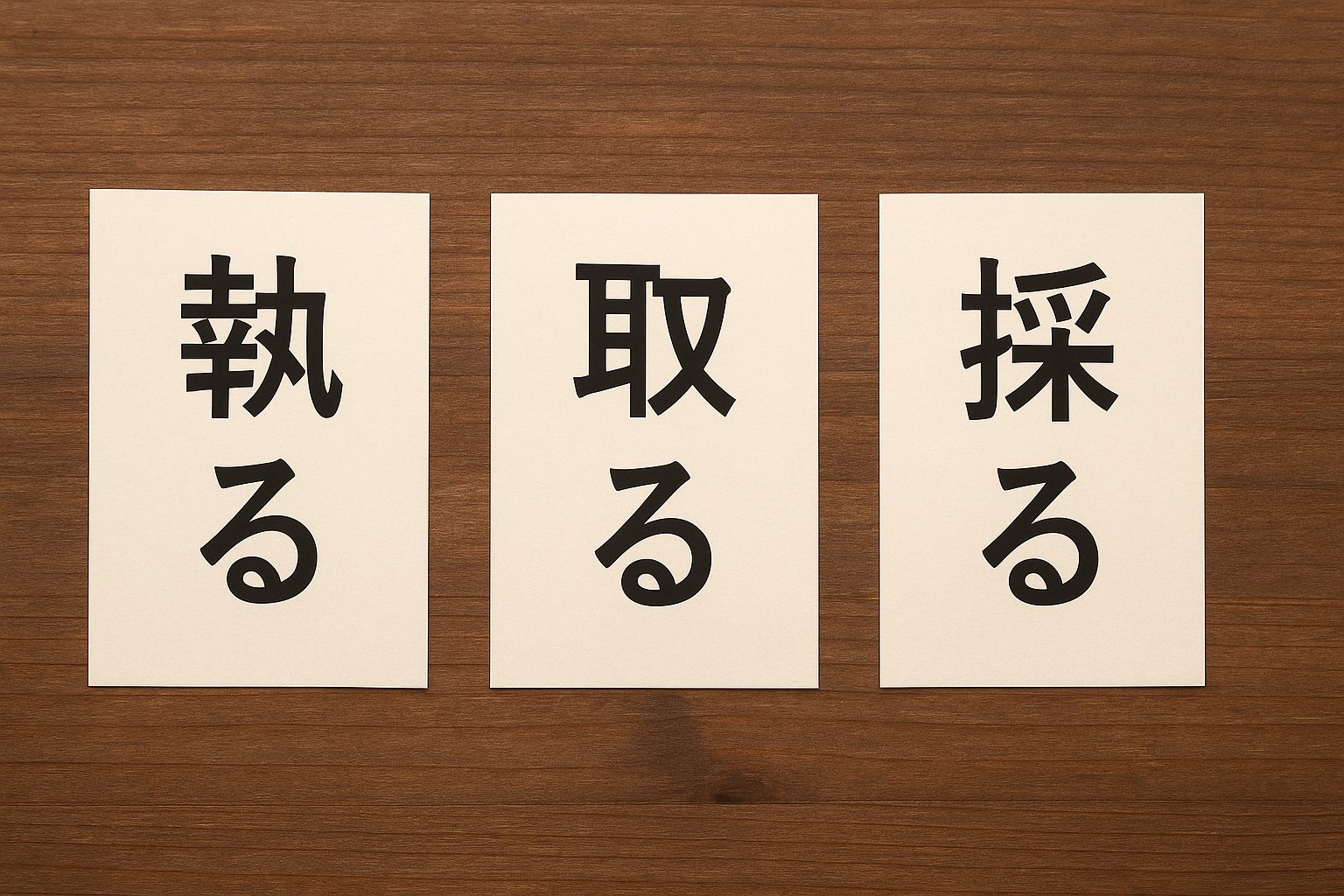

執る・取る・採るの違いとは?

執るの意味と使い方

「執る(とる)」は、主に「手に取って行う」「職務にあたる」などの意味で使われる漢字です。たとえば「筆を執る」は、書き始めるという意味で、「司会を執る」は、司会の役割を担当するという意味になります。このように、「ある行為や職務を引き受けて行う」というニュアンスを持つのが特徴です。単に物を取るという意味ではなく、やや形式ばった場面や文章語的な表現で多く見られる語です。

採るの意味と使い方

「採る(とる)」は、何かを選び取ったり、収穫したりするときに使います。「意見を採る」「果実を採る」「人材を採る」などのように使い、何かを選択したり、収穫や採集するニュアンスを持ちます。特に「選んで自分のものにする」「取り入れる」といった意味が強く、会議や農作業などのシーンでよく見かけます。意図的な選択を含む場合に使われるのが特徴です。

取るの意味と使い方

「取る(とる)」は、もっとも広く一般的に使われる漢字です。「本を取る」「メモを取る」「予約を取る」など、使い方の幅が非常に広く、物理的に手にすることから抽象的な概念まで幅広くカバーしています。意味が広いため、場面に応じた適切な選択が必要ですが、迷ったときには「取る」を使えば間違いが少ないのも事実です。

それぞれの漢字の読み方

いずれの漢字も読み方は「とる」となりますが、漢字によって意味合いや使い方が異なるため、注意が必要です。同じ読みで異なるニュアンスを表すことから、文脈を見て正しい漢字を当てる力が求められます。文章を書く際には特にこの使い分けが大切になります。

執るとは何か?

執るの定義と解説

「執る」とは、何かをしっかりと手にして行う、または特定の役割を担うという意味を持つ漢字です。特に文章語での使用頻度が高く、書き言葉やフォーマルな表現に適しています。「行動に出る」といった意味合いを含む場合もあり、「指揮を執る」「職務を執る」など、責任ある立場での行動を表す場合に使われます。

執るの使い方の具体例

具体的な使い方としては、「彼が司会を執ることになった」「筆を執って、心の内を綴った」などが挙げられます。どちらも単なる動作ではなく、「ある目的のために行動を始める」「主導的な立場で行動する」といったニュアンスを含んでいます。ニュースや公式文章などでもよく見かける漢字表現です。

執ると英語の関係

英語では「take」や「undertake」、「assume」などが「執る」に対応しますが、文脈により訳語は変わります。たとえば「筆を執る」は “take up the pen”、「役職を執る」は “assume a role”、「指揮を執る」は “take command” など、少し堅めの表現が当てはまることが多いです。

執るの読み方に関する教科書的解説

国語の教科書などでは、「執る」は「特定の行動を責任を持って遂行すること」と解説されることが多く、日常会話よりも書き言葉での使用に適した表現とされています。書く行為や職務遂行など、社会的・文化的に重みのある場面で登場する漢字であることがわかります。

採るの意味と用例

採るの一般的な使い方

「採る」は何かを選んで自分の中に取り入れるという行為を指します。たとえば「提案を採る」「新人を採る」など、選択や受け入れに関する行動に使われます。「木の実を採る」「薬草を採る」といった自然からの収穫にも用いられることから、対象を積極的に取得するという姿勢を感じさせる言葉です。

採るの具体的な例文

・会議で多数の意見が出たが、Aさんの案を採った。

・秋になると山へきのこを採りに行く人が増える。

・会社は新しい人材を採る方針を決めた。

このように「採る」は、選ぶ・受け入れる・収穫するといった行動に広く使われ、主体的な意思決定のニュアンスがあることが見て取れます。

日常生活での採るの使い方

日常会話では「採る」という漢字はあまり意識されませんが、使い方としては「どの案を採るか迷っている」「今日は野菜をたくさん採った」など、意見や物を選び取る場面で自然に登場します。選択的な行為に使える便利な表現です。

取るの意味とニュアンス

取るの使い方についての解説

「取る」は日常的に最も使われる漢字で、幅広い意味を持ちます。物を持ち上げる、情報を受け取る、予約や点数を獲得するなど、さまざまな動作を表現できます。「新聞を取る」「点を取る」「休みを取る」など、物理的・抽象的な対象問わず使える便利な語です。基本的に「何かを得る」「受け取る」動作に関わることが多いです。

取るに関連する使用例

・彼は棚から本を取った。

・明日は有給休暇を取る予定だ。

・彼女は試験で90点を取った。

このように「取る」は状況や目的に応じて意味を変える柔軟性があり、どの動詞よりも使用頻度が高いといえます。場面を問わず使える万能な語です。

取ると他の漢字との違い

「取る」は意味が広すぎるがゆえに、より具体的な意味が求められる場面では「執る」や「採る」が使われることがあります。たとえば、「提案を取る」はやや曖昧で、「採る」の方が適しています。同様に「役目を取る」と言うと不自然で、「執る」の方がしっくりきます。文意に応じて適切な漢字を選ぶのが言葉の深みを出すコツです。

執ると採るの違いを理解する

執ると採るの似ている部分

どちらも何かを「受け入れる」「行動に移す」といった面では似ていますが、決定的な違いは「職務・行動の遂行(執る)」と「選択・収穫(採る)」という視点にあります。「意見を採る」「意見を執る」という使い方は混乱しやすいですが、採用の判断なら「採る」、書記や発言などの具体的な行動なら「執る」と理解すると分かりやすくなります。

執ると取るを使い分けるコツ

「取る」は幅広い意味をカバーしますが、正確な表現が求められる場面では「執る」や「採る」へと置き換えた方がよいです。文章を書くときには、次のように考えると効果的です。

-

任務や役割を担う → 執る

-

意見や物を選び取る → 採る

-

汎用的な取得・受け取り → 取る

使い分けを意識すると、日本語表現がぐっと洗練されます。

言葉の使い方を巧みにするために

言葉の使い方を磨くには、正確な意味を理解したうえで、多くの文例に触れることが大切です。新聞や小説、ニュースサイトなどで、実際にどのような漢字が選ばれているかを観察すると、使い分けの感覚が自然に身につきます。また、類義語との違いに注意しながら書き写すなどの習慣も効果的です。

まとめと今後の活用法

執る・取る・採るの関係性

「執る」「取る」「採る」はすべて「とる」と読みますが、それぞれが異なるニュアンスと用途を持っています。

-

「執る」=責任や職務、行動を担う

-

「採る」=選び取る、収穫する

-

「取る」=物を得る、広範な行為全般

このように意味の幅や使われる場面に違いがあり、文章や会話の中で正しく使い分けることで、より的確な表現が可能になります。

言葉を使いこなすためのガイド

言葉の使い方は、知識として理解するだけでなく、使ってみることで身についていきます。たとえば「司会を執る」「提案を採る」「本を取る」といった例を、文章やスピーチの中に取り入れる練習をすると効果的です。文章の雰囲気や相手との関係性によって、使うべき表現が変わる場面も多いため、適切な漢字選びの感覚を磨くことが大切です。

さらなる学びを深める方法

もっと深く学びたい方は、国語辞典や用例辞典を活用するのがおすすめです。最近ではインターネット上でも無料で使える辞書サービスが多く存在し、同音異義語の使い分けがわかりやすく解説されています。また、文章を書くこと自体が学びになりますので、日記やブログなどで積極的に使いながら覚えていくと、自然に言葉の使い方が洗練されていくでしょう。